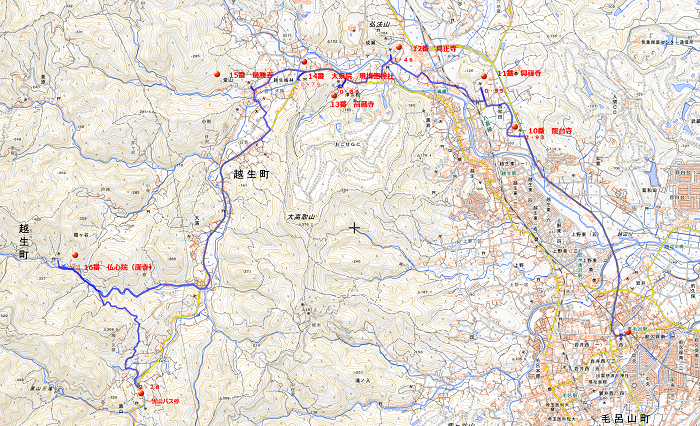

第10番龍台寺から第16番仏心院(廃寺) 2024/10/13 歩く

毛呂山の街

【寄り道】村山由佳さんの小説「ダブル・ファンタジー」に主人公夫婦が暮らす街がでてくる。

「埼玉県下、郊外の街」「きれいな空気のほかは、何もない街」「東京から一時間半という

距離」「見渡せば、遠くに山々が薄青くかすんでいる。隣町との境界を、幅広の川がゆったり

と流れてゆく」という描写。ここ毛呂山とか越生あたりか、それとも小川町か。

水が本当にきれいだ

遠く山の中腹に小さく見える白いのは「世界無名戦士之墓」(第二次世界大戦で戦死した兵士

を慰霊・登録有形文化財)

【寄り道】 このあたりは太田道灌の逸話「山吹伝説」でも知られる山吹の里でもある

「鷹狩に出た太田道灌がにわか雨にあい、立ち寄った農家の娘に蓑を乞うたところ、娘は和歌(「七重八重花は咲けども山吹の実の(蓑)ひとつだになきぞ悲しき」)とともに山吹の一枝を渡したのみで蓑を貸さなかった。道灌はその意図が分からなかったが、のちに古歌に娘が自分の想いを託したと知り、己の無知を恥じてその後和歌を学び大成したという伝説」

これから「太田道灌」を「にわか雨」の当て字ともなっている。

【寄り道】 「談話(はなし)なかばへ階子段(はしごだん)を登って来たるは、これもまた二十三四の書生(しょせい)にて、〈中略〉、六七度(ろくしちたび)太田道灌に出逢ったと見えて、胴と縁(ふち)との縁(えん)がきれて放れさうになった古帽子を、故意(わざ)と横さまに被りながら、肩をいからしてあがって来(きた)り。」・・・

坪内逍遙の小説『当世書生気質』から

落語の『道潅』もこの伝説を』モチーフにした噺

【寄り道】 「七重八重花は咲けども山吹の実のひとつだになきぞ悲しき」

(七重八重に花は咲いているけれど、山吹が実の一つさえもないように、蓑一つさえもないのは悲しいことです)

この和歌「七重八重」は、兼明親王(かねあきら しんのう 914~986年)の作品で

後拾遺和歌集(巻19-1154)に収載

その詞書(ことばがき)に、「小倉の家に住み侍りける頃、雨の降りける日蓑かる人の侍りければ、山吹の枝を折てとらせて侍りけり。心も得でまかり過ぎて又の日、山吹の心もえざりしよしいひおこせて侍りける返事にいひ遣はしける。」とあります。小倉は、京都市北西部小倉山(標高295m)付近一帯を指すという

*詞書・・・俳句・和歌のまえがき

笠山別名乳房山 東京からもよく見える 標高837メートル

頂上の下に見えるさいたま梨花CCのクラブハウスの建物

1988年5月オープン 大成建設設計

80年に設立された(株)むさしの厚生文化事業団が母体。当初の名称は武蔵丘陵CCで、山田地建グループが開発を担当したが、コース完成後は山口敏夫氏(元自民党代議士・「政界の牛若丸」のニックネーム・趣味ゴルフ)の実姉が代表となっている。

土地取得や許認可関係で取り沙汰されたこともあったが、開場後は安定した運営を続けていた。山口敏夫氏を巡る一連の事件の中で、ファミリー企業として取り沙汰されるようになると市場では嫌気売りが目立ち、買いが消え低位で低迷していた。平成12年11月16日、(株)むさしの厚生文化事業団が東京地裁より破産宣告を受ける。

武蔵丘陵CCの経営会社である(株)むさしの厚生文化事業団は、平成8年1月に2回目の不渡りを出しており、その時点で事実上倒産状態だった。平成12年4月14日に同社は債権者より破産を申し立てられ、同年11月16日に東京地裁より破産宣告が受けた。

■平成14年9月1日、競売により経営交代し「さいたま梨花CC」に名称変更

(ネットの記事より)

第壱〇番 御嶺山不動院龍台寺 真言宗智山派

応永6年(1399)開山。

四国八八ヶ所第10番は阿波切幡寺・・・あの長い階段を思いだす

本堂は昭和41年9月の台風で崩壊。同53年3月檀家一同の尽力で現状に復した。

越生「秋の七草めぐり」女郎花の(オミナエシ)の寺。

西和田天王社の土蔵 中に鎮座する天王社の神輿は、西和田の尾崎組と山田組と山田組が維持管理

第十一番 石樹山常住院興禅寺 真言宗智山派

明治初年までは寺地の面積も3120坪あったが現在は無住

荒船山 に似ている

弘法山 標高165メートル

第十二番 能満山見正寺 真言宗智山派

桜堂の創建は鎌倉時代と伝えられ、在の建物は平成3年に建築。明和3年(1766)に成立した入間郡・比企郡の観音霊場を巡る、入比坂東三十三札所の25番

第十三番 如意山地蔵院高蔵寺 真言宗智山派

第一四番大泉院 廃寺であり旧跡のある梅園神社

第一五番 青龍山最勝寺 真言宗智山派 建久4年(1193)に開基

第一六番 物心院 龍穏寺の近くにあったらしい

【寄り道】 龍隠寺 曹洞宗 度重なる戦乱により焼失したが1472年太田道真・道灌父子

によって再興・武蔵国の曹洞宗の中心寺院として発展。

横吹峠

もうすぐ黒山のバス停

第17番に続く

続く